di Joseph Moricca

Preludio.

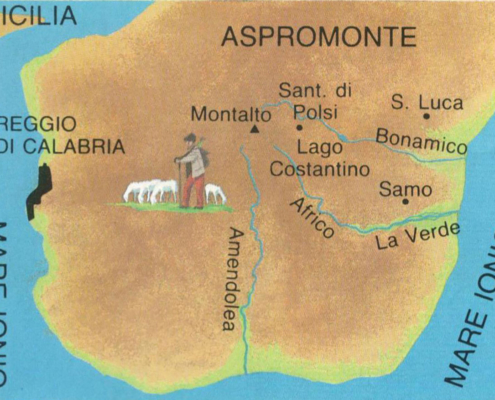

1986. È un brutto momento per l’Aspromonte, considerato dall’opinione pubblica italiana covo di latitanti, nascondiglio di sequestrati, regno di malaffare in genere. Una montagna piuttosto inaccessibile anche per la carenza di sentieri segnati.

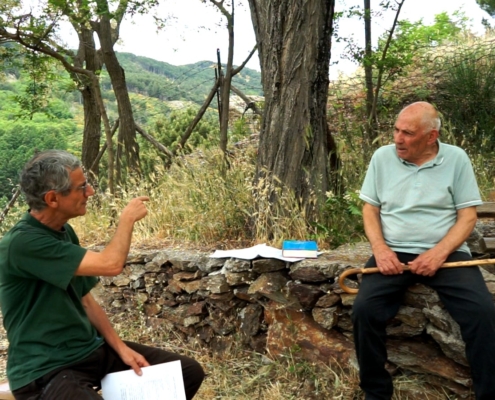

In un pomeriggio primaverile di quell’anno, assieme ad alcuni amici, si ragionava per stabilire nuovi itinerari escursionistici, come spesso ci capitava di fare da un paio d’anni, impegnati a trovare un modo per attirare l’attenzione dei media sulla nostra montagna, convinti delle sue reali potenzialità.

Un’idea ricorrente era quella di raggiungere a piedi il Montalto, vetta dell’Aspromonte, partendo da una delle tante spiagge del litorale e risalendo una fiumara. Esperienza tentata parzialmente in passato senza però aver mai raggiunto l’obiettivo.

Qualcuno propose di dividerci in gruppi di due, tre persone al massimo. Ciascun gruppo avrebbe dovuto risalire una fiumara fin dove possibile per raggiungere in contemporanea un luogo prestabilito, in quota, percorrendo poi tutti insieme l’ultimo tratto fino alla meta finale. L’impresa, della durata di due o tre giorni al massimo, avrebbe dovuto avere visibilità sulla stampa nazionale. Cercammo anche e trovammo degli sponsor.

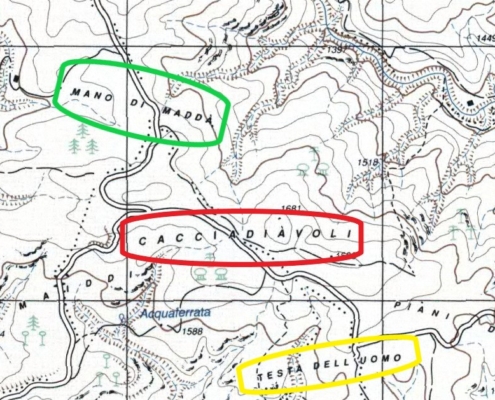

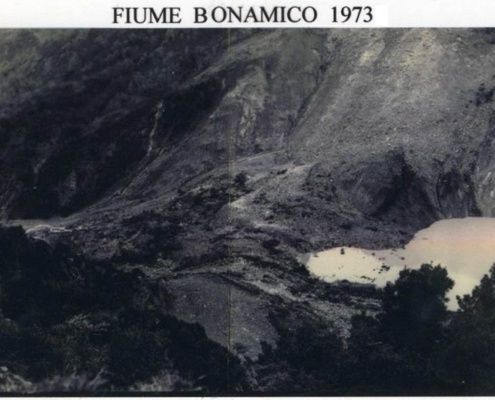

La discussione si animò poi sulla scelta dei corsi d’acqua e si arrivò alla conclusione che le fiumare sarebbero state le tre più imponenti dell’Aspromonte orientale: Laverde, Bonamico e Amendolea e sette i partecipanti.

I preparativi.

I giorni a seguire furono di grande fermento. Si stabilì di partire a fine luglio sfruttando il periodo di secca delle fiumare. Eravamo consapevoli che un acquazzone, nelle gole dei corsi d’acqua, poteva essere fatale. Alcuni amici organizzarono un campo di accoglienza a 1400 metri di quota in località Canovai, più o meno equidistante dalle direttrici dei tre corsi d’acqua, punto d’incontro dei tre gruppi.

Per difendere l’attrezzatura fotografica adattammo allo scopo un bidone di plastica per il trasporto delle olive, uno per ciascuno, dotato di un grande tappo a vite perfettamente ermetico, che si rivelò utilissimo.

I giri di telefonate nei giorni che precedettero la partenza furono incessanti per confrontarci sul contenuto degli zaini, sull’abbigliamento, sull’attrezzatura, sul cibo e perfino sul contenuto della dotazione per il pronto soccorso. D’altra parte, un mal di testa o di pancia durante la risalita ci poteva anche stare ma se avessimo riportato una frattura a causa di una caduta, non avremmo avuto modo di avvertire qualcuno in tempi brevi (i cellulari ancora non esistevano e il Soccorso Alpino non era stato istituito). Dunque, affrontammo l’esperienza con una buona dose di incoscienza.

Un giorno prima di partire avvertimmo la più vicina Stazione dei Carabinieri sulla costa e tanto valse a farci stare relativamente tranquilli.

La partenza.

Il 31 luglio fummo accompagnati in auto da vari amici ai rispettivi punti di partenza. Andrea Ferraro e Franco Giuffrè alla foce della Bonamico, Massimo Baldari e Roberto Lombi sull’Amendolea, Alfonso Picone Chiodo, io ed un fotografo sulla Laverde.

Il giornalista e fotografo freelance Franco Barbagallo accettò con entusiasmo di partecipare alla spedizione. A lui fu affidato il compito di documentare e poi pubblicare un articolo che descrivesse questa avventura, uno dei tasselli fondamentali per raggiungere il nostro scopo.

La risalita della Laverde.

Ci incamminammo da Samo per affrontare subito una grande briglia oltre la quale iniziano le affascinanti gole (oggi note). Il cielo quel giorno era di un azzurro intenso, il caldo ancora sopportabile. Le gole, con le pareti a picco sul greto bianchissimo, offrivano uno scenario naturale formidabile.

La prima giornata trascorse in relativa tranquillità. La pendenza in quel tratto non era eccessiva e l’alveo, ancora regolare, ci consentì un’andatura sostenuta nonostante il peso degli zaini. Sperimentammo da subito l’uso dell’amuchina per sterilizzare l’acqua di fiumara al fine di renderla potabile, incrociando le dita.

All’imbrunire ci accampammo su di una piccola radura ai bordi del corso d’acqua. Montammo la tenda e preparammo la cena cotta su fuoco alimentato con legna recuperata sul posto. Poco più tardi fummo avvolti dal buio assoluto accompagnati dal costante ma lieve rumore di sottofondo dell’acqua in lontananza. Dormii poco e male ed ebbi spesso la tentazione di abbandonare la tenda ma poi mi addormentai, che quasi albeggiava.

La mattina del giorno seguente l’acqua profonda della fiumara ci costrinse spesso a trasbordare gli zaini e le attrezzature da una sponda all’altra usando un piccolo canotto assicurato ad una corda. Durante tutto il giorno non incontrammo anima viva e ebbi la sensazione di trovarmi in un luogo primordiale.

Durante le pause ristoratrici, il giornalista ci raccontava dei suoi viaggi di lavoro nel mondo. Teneva tuttavia a dire che ciò che stava vedendo e vivendo, già in quelle prime ore, non era da meno rispetto alle esperienze già vissute e questo ci riempiva di orgoglio.

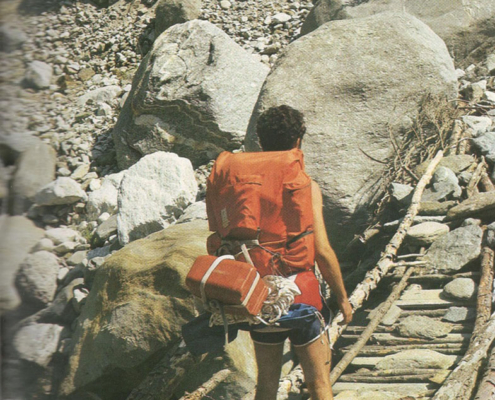

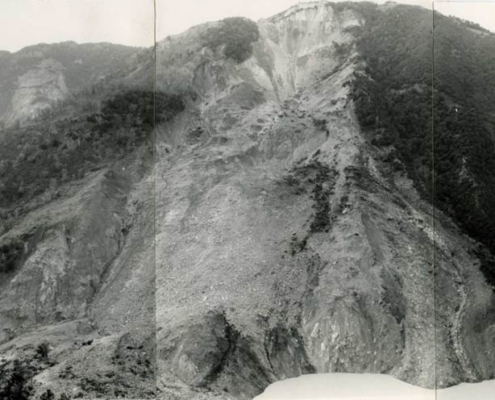

La pendenza a un tratto aumentò di colpo. L’alveo si restrinse e macigni enormi ostruivano di continuo il passaggio. Oltretutto, un groviglio inestricabile di vegetazione sulle rive ci impediva di aggirare gli ostacoli. Si andava avanti con fatica, il più delle volte arrampicandosi. Il corso d’acqua divenne tumultuoso e spesso impossibile da guadare imponendoci di trovare continue soluzioni, spesso pericolose, per non rimanere bloccati.

Alla fine di questa seconda giornata fu facile addormentarsi.

Il terzo giorno ci svegliammo molto presto e dopo aver gustato un buon caffè fumante ci mettemmo tutti e tre intorno a una cartina topografica per decidere il da farsi, consapevoli che quella sarebbe stata una giornata cruciale. Prima o poi avremmo dovuto abbandonare il corso d’acqua e tentare la risalita lungo uno dei costoni di roccia. Frastornati dal rumore fragoroso delle cascatelle sempre più frequenti lungo l’alveo, dopo qualche ora di faticosa risalita, ci trovammo difronte ad una bellissima cascata, immersa in un contesto naturale straordinario. In base alle indicazioni fornite dalla cartina, capimmo di essere arrivati in località Cicutà, alla base delle già conosciute cascate Forgiarelle e dunque, in linea d’aria, abbastanza vicini al campo base. Alle due del pomeriggio, dopo un pasto frugale a base di miele e latte condensato, facemmo il primo tentativo di risalita di un impervio costone allontanandoci dal corso d’acqua ma questo tentativo andò a vuoto. Bastò percorrere un centinaio di metri in arrampicata per accorgerci che era impossibile proseguire da li.

Senza scoraggiarci torniamo indietro. Dopo un’altra occhiata alla cartina, tentiamo l’approccio sul versante opposto. Gravati dal peso degli zaini, scalammo il pendio a passi piccoli e lenti. Allontanandoci dalla fiumara, era tornato il silenzio. Dopo circa un paio d’ore molto faticose ci convincemmo di esserci mossi nella giusta direzione. Il cielo luminoso sopra di noi preannunciava la vicinanza del pianoro di Croce di Dio. Non ci sbagliavamo perché di lì a poco scollinammo e imboccato un agile sentiero arrivammo al casello di Canovai intorno alle cinque del pomeriggio.

L’incontro con gli amici.

Fummo accolti festosamente dagli amici che avevano allestito il campo ma degli altri due gruppi ancora nessuna notizia.

Il resto della giornata passò in relax, sdraiati su un tappeto d’erba e spiluccando gustose ciliegie da un paio di alberi con i rami a portata di braccia.

Montata la tenda, aiutammo nei preparativi della cena. Momento perfetto per snocciolare il racconto dei tre giorni precedenti ma il pensiero era rivolto costantemente ai nostri compagni d’avventura che ancora non si erano fatti vivi.

Il gruppo Amendolea.

Finalmente, un paio d’ore dopo, a notte già inoltrata, arrivarono al campo anche Roberto e Massimo, reduci dalla fiumara Amendolea. Erano stati costretti ad abbandonare l’alveo prima del previsto in zona Santa Trada a causa della franosità dei versanti e delle numerose cascate con enormi difficoltà nel guadagnare quota e raggiungere un sentiero percorribile. L’attraversamento del cantiere per la costruzione della diga del Menta, affluente dell’Amendolea, li aveva catapultati da ambienti incontaminati a una vallata sventrata.

Grazie al loro senso di orientamento erano riusciti però a raggiungere l’obiettivo ma la complessità del territorio li aveva costretti ad allungare di molto il tragitto.

Alla ricerca del terzo gruppo.

Qualche ora prima, tre volontari tra quelli che avevano allestito il campo, raggiunsero in automobile la località Materazzelli nel tentativo di incrociare gli ultimi due escursionisti che tardavano ancora ad arrivare. Vero è che, questi ultimi due, avrebbero dovuto affrontare un percorso più lungo per raggiungere il casello di Canovai ma l’entità del ritardo ci lasciava comunque in apprensione.

Oltrepassata la mezzanotte, non si era ancora visto nessuno. Regnava il silenzio. Eravamo già tutti in tenda dentro i nostri sacchi a pelo. Nonostante la stanchezza, non riuscivo a prendere sonno pensando ad Andrea e Franco. Chi o cosa li aveva fermati? Mi addormentai molto tardi con questo pensiero in testa.

Di buon mattino, consumammo la colazione ma eravamo preoccupati. Ormai da molte ore non avevamo più notizie dei nostri amici e già si pensava di raggiungere anche noi in fretta la zona dell’ante cima per capire cosa fosse successo e casomai dare l’allarme. Smontato il campo, ci apprestammo ad affrontare a piedi la lunga sterrata in salita che da Canovai conduce a Materazzelli. Zaini in spalla, procedevamo in fila indiana a passo spedito, preoccupati ma speranzosi che tutto si sarebbe risolto per il meglio. Giunti sul posto però non c’era anima viva e non passavano auto. Restammo ancora qualche ora nei paraggi, sempre più preoccupati e indifesi rispetto a quanto stava accadendo.

Ma finalmente li vedemmo spuntare stipati in cinque nella Fiat 127 di uno dei soccorritori, i quali ci raccontarono che la sera precedente, non vedendoli ancora arrivare, decisero di andargli incontro spostandosi con l’auto nei pressi del bivio per Polsi e poi in discesa per un breve tratto lungo la strada che porta al santuario. Dopo ricerche inconcludenti si ritrovarono al punto di partenza piuttosto scoraggiati. Solo più tardi seppero che i due, nell’impossibilità di proseguire lungo la fiumara oltre Polsi, avevano deciso di alleggerirsi abbandonando gli zaini e di muoversi lungo un percorso a quota costante portandosi in prossimità della medesima strada ma parecchio più a valle rispetto alla zona delle ricerche. A quel punto Andrea, prima che facesse buio, allungò il passo per raggiungere velocemente la zona di Materazzelli. Arrivò stremato ma, per fortuna, trovò i soccorritori ad attenderlo. Data l’ora, decisero poi di raggiungere Francesco, rimasto ai bordi della strada più a valle e pernottare tutti e cinque presso il casolare di un amico nei pressi di Gambarie raggiungendoci il mattino seguente.

In cammino verso la cima dell’Aspromonte.

Finalmente si poteva proseguire tutti insieme verso il traguardo finale e intorno alle otto di sera ci ritrovammo seduti in cerchio, sotto la grande statua del Redentore, con un bel fuoco scoppiettante al centro. Tra un racconto e l’altro, il sole spariva dietro i Peloritani regalandoci un tramonto superbo dal colore rosso porpora. Con un ultimo sguardo rivedemmo il tortuoso ma affascinante percorso che le fiumare e noi avevamo compiuto.

Le pubblicazioni.

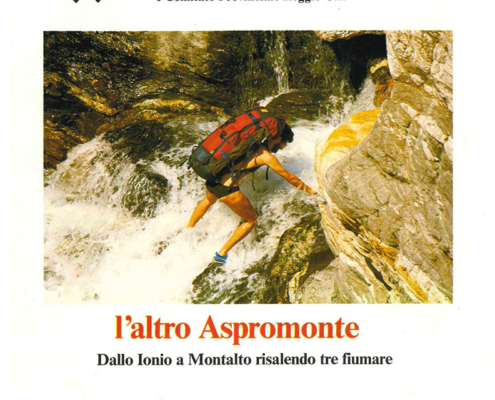

Nei giorni che seguirono mettemmo in atto la seconda parte del progetto: pubblicare su riviste nazionali il resoconto di quella spedizione, impazienti di mostrare un Aspromonte selvaggio ma anche affascinante, naturalisticamente pregevole e che si voleva liberare dalla criminalità.

E ci riuscimmo. Gli articoli non tardarono ad arrivare in edicola, suscitando curiosità e interesse diffuso. https://www.laltroaspromonte.it/portfolio-articoli/fiumare-daspromonte/

Era solo l’inizio ed eravamo ben consapevoli che la cattiva fama è difficile da sradicare. Tuttavia, la strada era stata tracciata e, proseguendo con tenacia e passione, avremmo potuto contribuire a migliorare le sorti di questo martoriato territorio.

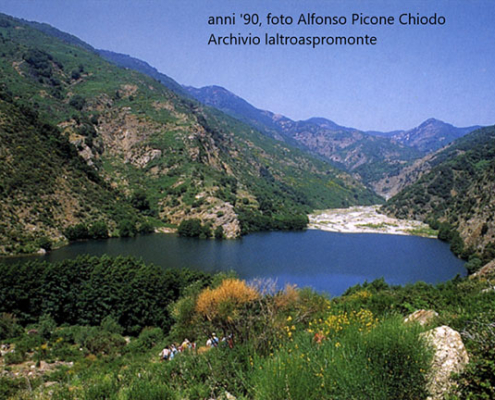

N.B.: la documentazione fotografica di quest’avventura che risale al 1986 è andata purtroppo in gran parte dispersa. I luoghi attraversati furono poi, anche grazie alla nostra promozione, documentati ampiamente. Preferiamo però pubblicare solo le rare immagini dell’epoca.